70年代亞洲的設計發展

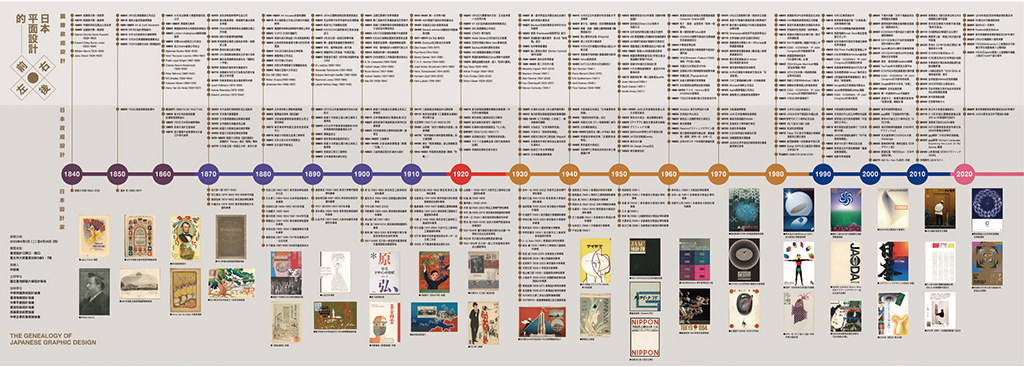

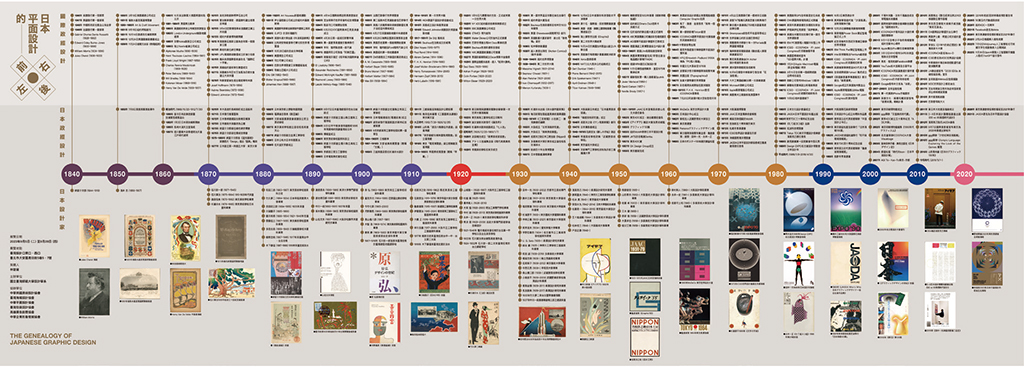

回顧亞洲現代的設計發展歷程,日本始終扮演著雁行領航的角色,深深影響著同為地處於東北亞的韓國、臺灣、香港等地,其中日本在第二次世界大戰之後,經由1960年日本在東京舉辦「WoDeCo:World Design Congress世界設計大會」、1964年東京奧運會(關東)、1970年大阪萬國博覽會(關西)、1972年札幌冬季奧運會(北海道)、1975年沖繩海洋博覽會(離島),在日本不同區域舉辦不同國際矚目的賽事活動,可謂是配合戰後日本的振興政策,落實日本國土區域發展與國際推廣的勝見勝(Katzumie Masaru,1909~1983年)將「Design Policy設計政策」導入設計團隊的作業系統,建構起日本現代平面設計的頂層結構,一躍成為亞洲地區最為亮眼的設計國度。

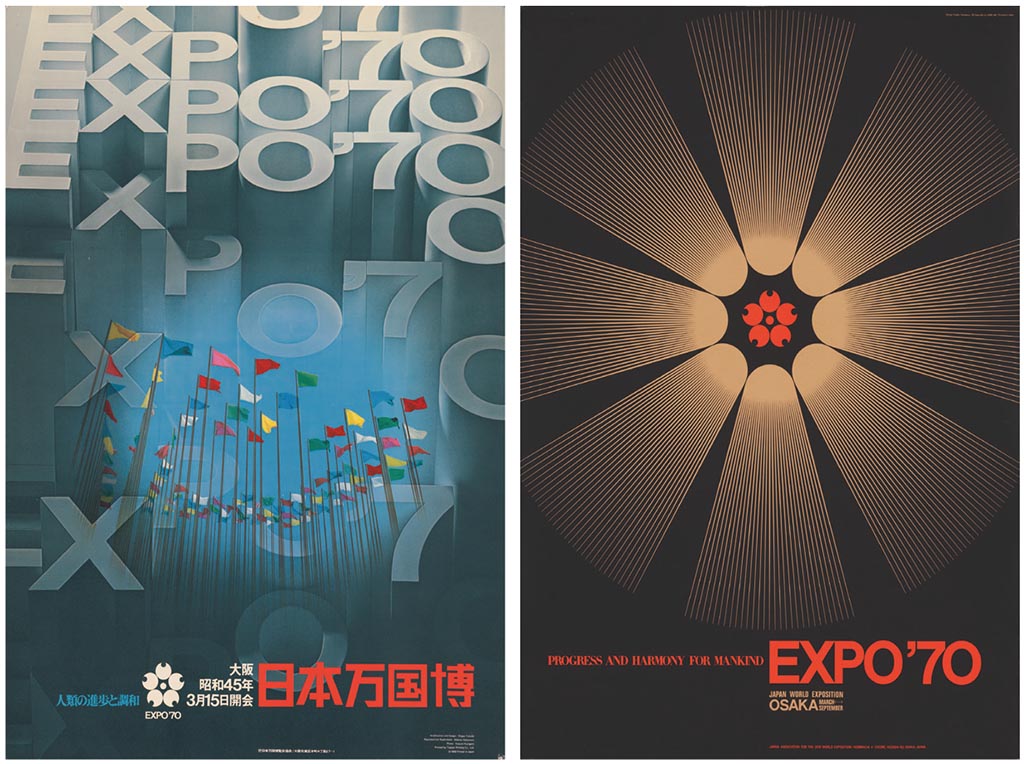

由於受到政經環境等外在因素的促進與催化作用,60~70年代日本平面設計師也開始積極建立屬於自己的風格,例如1967年龜倉雄策(Yusaku Kamekura,1915~1997年)所設計1970年大阪萬國博覽會國際版的官方海報,是將大高猛(Takeshi Otaka,1926~2000年)所設計以五瓣櫻花象徵五大洲的標誌,演繹成八道光芒四射的海報,成為日本現代平面設計的經典;1972年大橋正(Tadashi Ohashi,1916~1998年)則開始以精密描繪技法進行〈龜甲萬醬油〉廣告系列,雙方長期建立合作關係,樹立起明確的品牌形象;中村誠(Makoto Nakamura,1926~2013年)則從1960年代起為資生堂所設計的系列海報,成為設計史上傑出亮眼的商業海報;永井一正(Kazumasa Nagai,1929年~)則從1960~1980年代採取幾何圖案的彩色線條在黑色背景,樹立其獨特的視覺語法;田中一光(Ikko Tanaka,1930~2002年)在1973年以文字構成的〈西武劇場〉、〈觀世能〉海報,展現傳統漢字的設計新風,樹立起田中一光在Typography傲人的設計範式;1974年福田繁雄(Shigeo Fukuda,1932~2009年)為東京澀谷東急百貨舉辦的〈第一屆東京國際具象繪畫雙年展〉海報,是其開創圖地反轉視覺形式的典型。

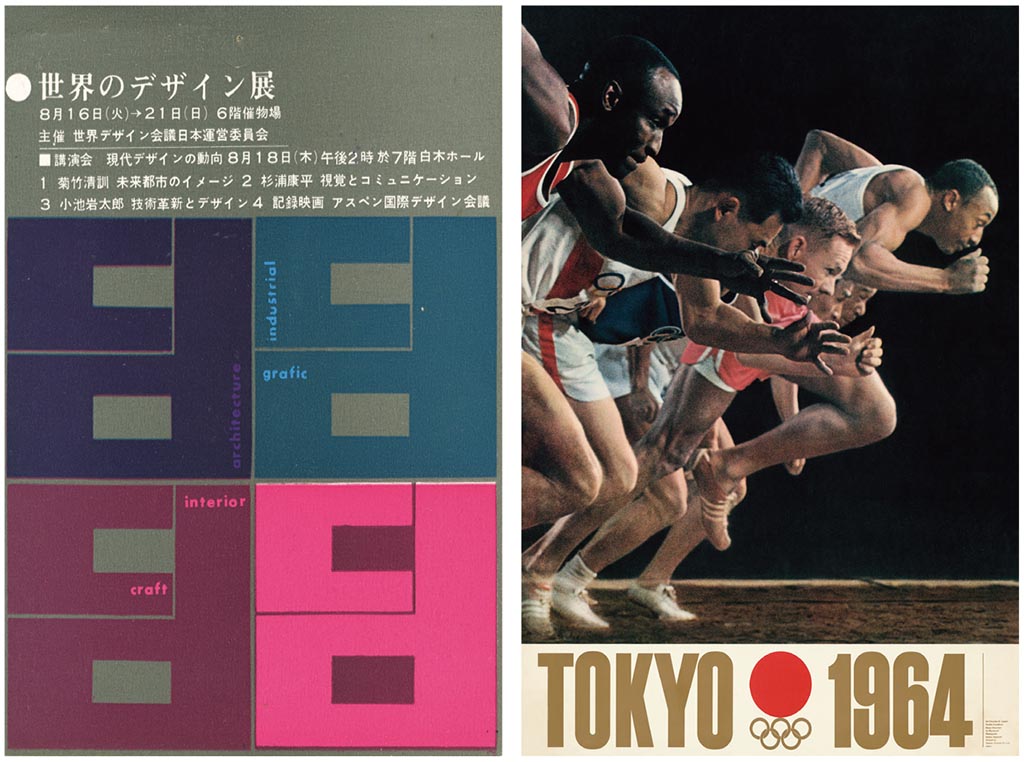

●(左)1960年日本東京舉辦的「WoDeCo:World Design Congress世界設計大會」是由河野鷹思(Takashi Kono,1906~1999年)所設計的標誌,以World Design Congress的「dc」兩字組成象徵在日本舉行的設計會議之「日」字形標誌

●(右)1964年日本東京舉辦第18屆奧林匹克運動會,由龜倉雄策(Yusaku Kamekura,1915~1997年)所設計的紅色圓形太陽標誌,搭配奧運史上首次以攝影彩色印刷的系列海報

而1970年橫尾忠則(Tadanori Yokoo,1936年~)於美國紐約MoMA現代美術館舉辦個展,他在東京伊勢丹百貨舉辦〈1971~1974千年王國之旅〉展覽海報,採用蒙太奇的拼貼手法,顛覆傳統海報設計準則,將藝術創作手法融入商業設計表現;1975年石岡瑛子(Eiko Ishioka,1938~2012年)為PARCO巴而可所設計的系列廣告,以剪影般的肢體視覺影像,形塑獨樹一幟的品牌形象;而1978年由龜倉雄策領軍所創立的「JAGDA日本平面設計師協會」更是日本繼1951~1970年「JAAC日本宣傳美術會」(簡稱「日宣美」)之後,再度集結日本平面設計師走向國際的團結力量;1979年聞名全球的美國「IDCA:International Design Conference in Aspen亞斯本國際設計會議」邀請永井一正、田中一光前往演講,宣示日本現代平面設計躍上國際舞台。因此1970年代可謂是日本現代平面設計生機勃發的年代,更是在全球舞台大展身手的時代;反觀同為東北亞的韓國、臺灣之前都有被日本殖民的經歷,1970年代韓國、臺灣兩地的設計發展還受制於政經環境的影響,因此設計發展尚處於萌芽的階段,但是當年臺韓同為堅守反共立場的兄弟情誼,加深了雙方的堅定夥伴關係,因此回顧韓國與臺灣的設計交流就更加顯得彌足珍貴。

...

...