獎項是糖果還是毒藥的反思

上面這段對話讓筆者深刻的意識到,當設計的目標過度集中於比賽與獎項時,可能會侷限設計師的創作想像力。因此,筆者開始反思:獎項究竟是“糖果”還是“毒藥”?

當筆者開始構思2024年英國D&AD的台灣展覽視覺時,正是因為在去年五月受邀擔任D&AD Typography類別的評審團主席,我在倫敦評審現場目睹激烈的討論和分歧,這使得筆者對設計思考有了更多反思。這些獲獎作品代表著設計領域的高水準,無疑會成為全球設計師的創作參考作品。然而,當我想到在校學生的學習過程時,不禁質疑,這些獲獎作品是否真的是學生的最高標準?從學習的角度來看,是否應該引導學生超越那些已被肯定的作品,並朝向未來尚未被認可的創新設計發展,這才是從事教育的真正目標?

“獎項是糖果還是毒藥?”這一問題作為展覽核心,旨在將獎項這一普遍存在的現象轉化為一個深刻的反思命題。獎項的意義在於表彰創意與卓越,但當過度依賴獎項作為設計價值的唯一標準時,往往會忽視創作本質。此次展覽希望透過這一問題,引發觀眾與參與者的深層思考,並激發更多對設計本質的探索。

即便是一張A4大小的紙張,承載了訊息並貼在牆面上,也能視為海報。在十多年前,筆者曾深入思考過海報本質,這個想法隨之油然而生。海報的起源,在中國傳統中有著「四海通報」的稱呼,強調其作為訊息傳遞工具的功能,特別在商業與公共領域,用於發布消息、公告或宣傳活動。這種名稱背後,蘊含著將訊息廣泛傳播至「四海」的寓意,反映了傳統文化中的通達性理想。另一方面,「招貼」一詞則更直接地描述了海報的用途,即透過將宣傳內容「招」引公眾的注意並張「貼」於牆面、公共場所等顯眼位置,強調了海報作為物理媒介的特性和行動屬性。

「四海通報」偏重於功能性的描述,強調海報的廣播式傳播特性,側重訊息的普及性;而「招貼」則注重形式和物理呈現,突顯這一媒介在公共空間中的可視性與引人注目性。無論是「海報」還是「招貼」,其核心本質都指向公開張貼與廣而告之的功能。從溝通的角度看,無論是規模多大的海報,甚至一張A4大小的紙張,只要承載著訊息並貼在牆面上,仍可以視為海報。

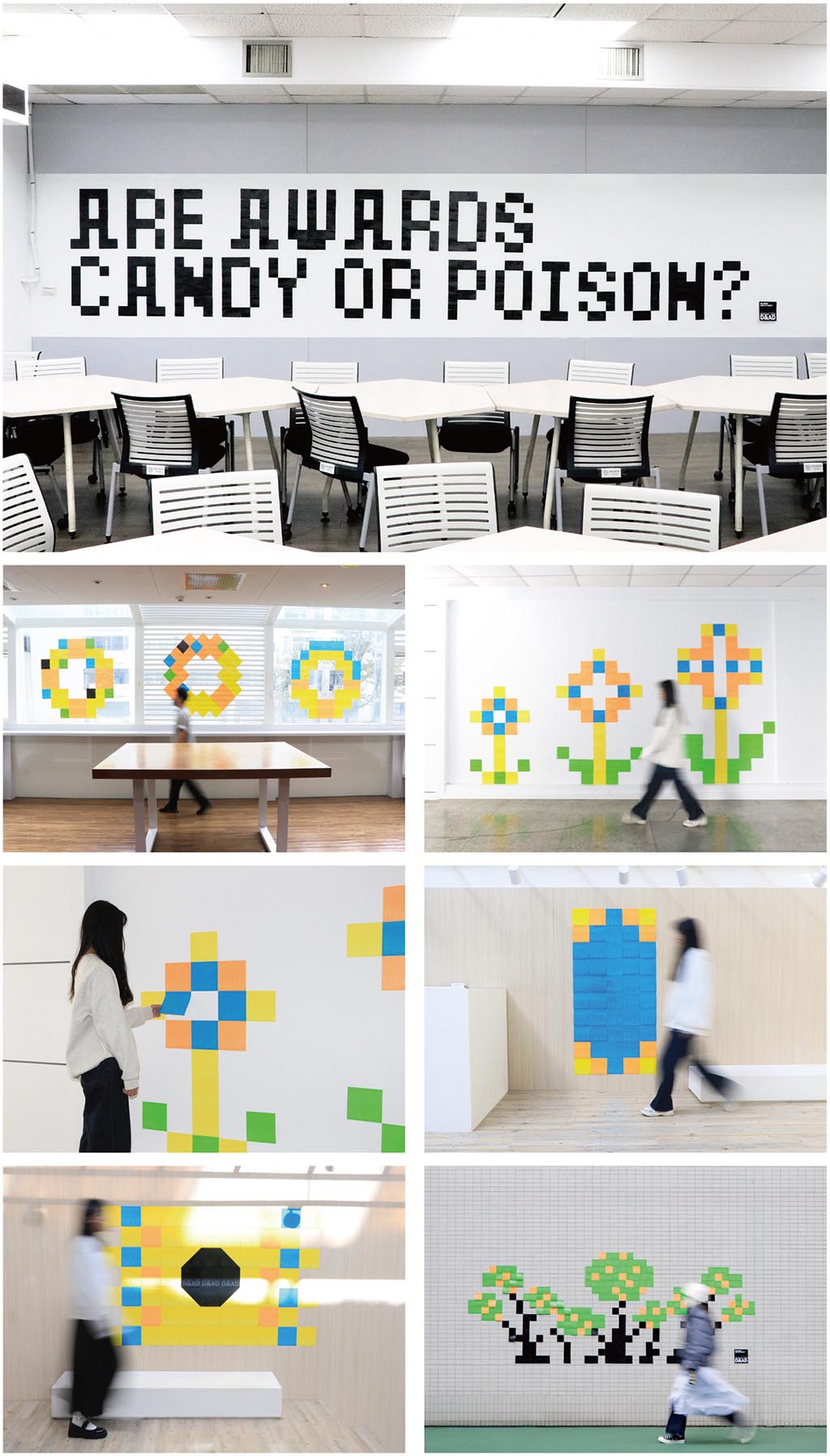

在此次展覽的宣傳中,筆者希望以開放的方式鼓勵學生設計師從不同角度解讀這一主題。在海報設計上,筆者從十多年前的這個想法中得到了靈感,並將其與此次展覽的主題相結合-「獎項是糖果還是毒藥?」這個帶有哲學意味的提問,旨在激發參與者的反思。參與者,無論是研究生還是設計師,都被邀請利用已印有展覽資訊的16×16公分小卡片,作為回應主題的元素。透過他們的創意思維,將這些小卡片拼貼成圖案,並將其張貼於校園牆面上。每一個作品旁邊都有標註展覽資訊,以及參與的學生設計師對於這個問題的創作說明。在這樣的呈現中,這些作品不僅成為策展內容的一部分,也成為英國D&AD展覽海報的視覺延伸,並與校園環境視覺相結合,帶來不同層次的思考與互動。

●突破傳統海報框架的展覽海報系列,實現作品與宣傳的雙重功能,並讓每個作品不僅是藝術的呈現,也成為展覽訊息的傳遞者(海報設計團隊╱朱冠丞、陳冠霖、歐謹瑄、李真慧、蔡文容)

...