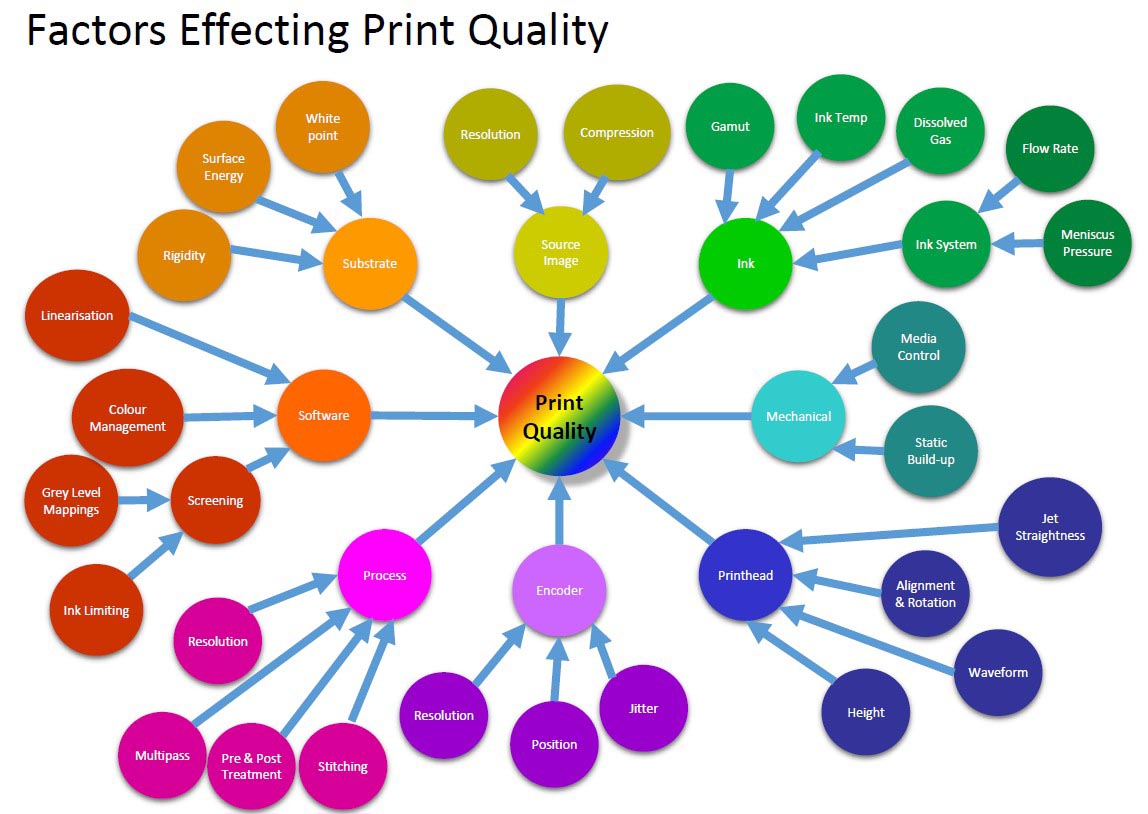

哥德風已從亞文化空間走入主流設計實踐。它為何能重生?從專輯封面、電影片名到產品品牌、書籍插畫等領域,設計師正在運用黑暗元素,表達文化無法直接言說的內容。

就在萬聖節前,Bratz 在 Instagram 上發布了一組圖片,將其娃娃打造成恐怖電影角色——復仇喜劇《死亡使我美麗》(Death Becomes Her)、小鎮青少年殺人片系列《尖叫》(Scream)、吸血鬼搖滾明星改編小說《女王詛咒》(Queen of the Damned)。這一切毫無爭議。厚底靴、嘟嘴妝容融入恐怖美學,成為品牌延伸視覺宇宙的一部分。

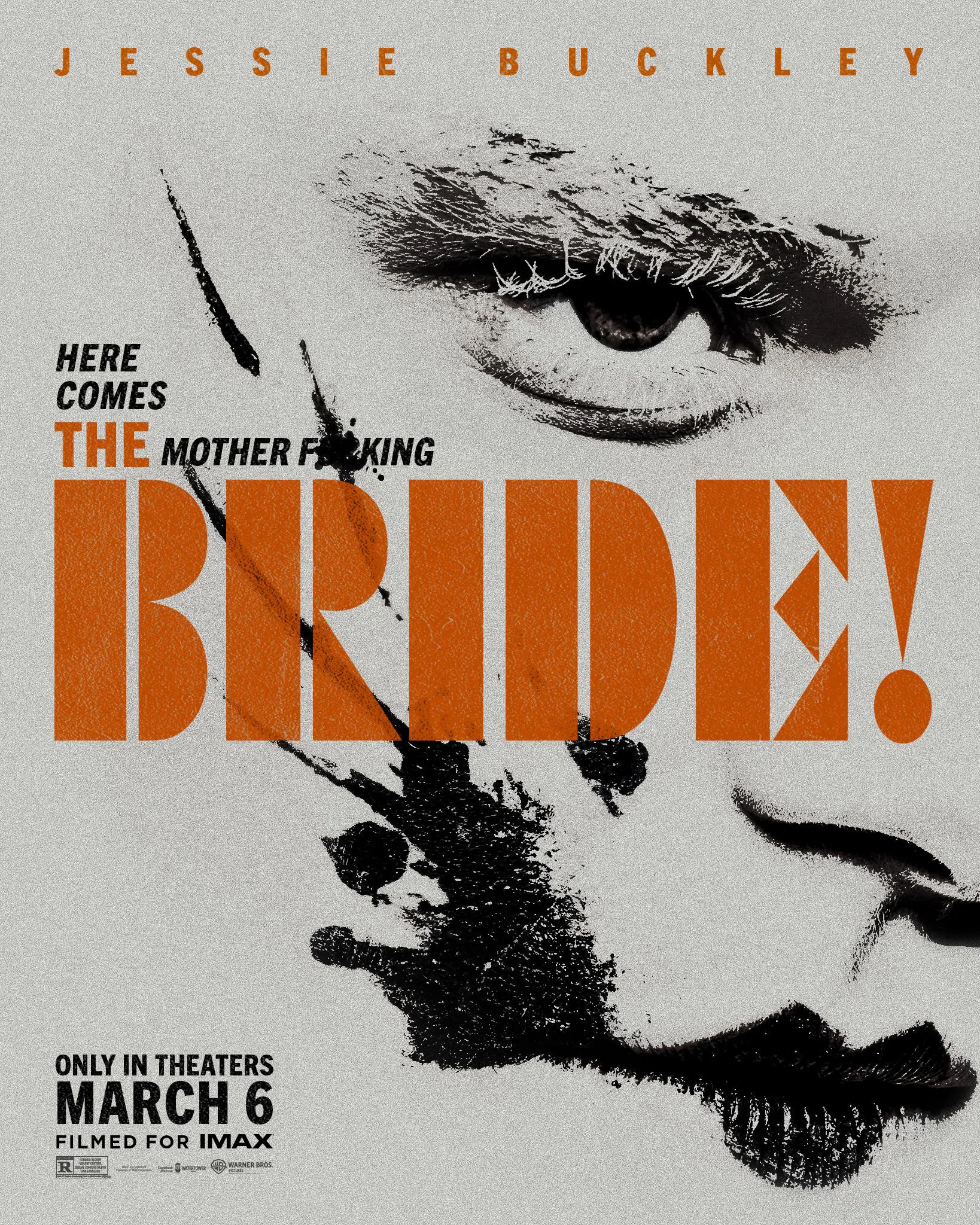

《007:新娘》(2026)海報 © 華納兄弟影業

然而,哥德風的當下熱潮遠不止季節性行銷。Guillermo del Toro 的《弗蘭肯斯坦》與 Maggie Gyllenhaal 主演的《新娘!》即將在 Netflix 和院線上映。Simone Rocha 將 2025 春季時裝秀安排在倫敦歷史悠久的中央刑事法院內,讓龐克-哥德-女祭司芭蕾舞者走上通常用於審判的跑道。華納兄弟將在全球廣告牌上投影哥德字體,為 Emerald Fennell 即將上映的《咆哮山莊》翻拍造勢。《The Cure》——經典哥德樂隊——邀請 Four Tet 將《Songs of a Lost World》改編為夜店舞曲。大品牌如 Wendy’s 與 Booking.com 則以 Morticia Addams 為主角進行品牌世界建構,並用維多利亞風格大宅增強點餐體驗的趣味性。MoMA 展出《德州電鋸殺人狂》50 週年限量海報。

這不只是懷舊或「商場哥德」(mall goth)Pinterest 看板。哥德風一直縈繞於我們周遭——文學、音樂、亞文化、藝術社群中。不同的是文化急迫感。根據 2021 年 Pew Research Center 研究,人們「對科技依賴更深,但信任更低」,疲於「切穿資訊噪音」,將科技視為負面力量。哥德風之所以重生,是因為它將數位生活產生但無法可視化的焦慮具象化。